PNAS | 北师大胡仪教授课题组揭示群体营养共生方案:蚂蚁体内特化的细菌袋如何养活“吃素”的蚁群

在热带森林的藤蔓与枝叶间,生活着一类外形纤细、行为优雅的蚂蚁——细长蚁属蚂蚁(Tetraponera,后文简称细长蚁)。与许多捕食性蚂蚁不同,它们主要以“高糖低氮”的植物花外蜜和昆虫蜜露为食,长期面临氮元素匮乏的严峻挑战。氮作为构成蛋白质的关键限制性元素,其短缺将严重制约蚁群的生长与繁殖。然而,细长蚁不仅成功存活,更能建立起庞大的蚁群。近日,北京师范大学生命科学学院胡仪教授课题组在PNAS 发表了题为《Symbiotic solutions for colony nutrition: Conserved nitrogen recycling within the bacterial pouch of Tetraponera ants》的研究论文,揭示了细长蚁的生存秘密隐藏于成年蚂蚁体内一个独特的共生器官——“细菌袋”(bacterial pouch)。在这里,共生细菌扮演了群体的“营养中枢”,将含氮代谢废物转化为必需氨基酸,支撑起整个蚁群的健康与发育。

细菌袋是成年工蚁的“专属共生工厂”

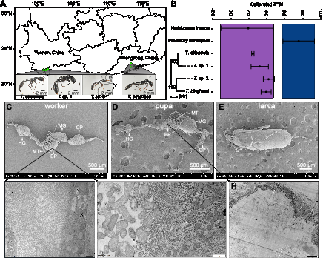

研究团队通过显微结构分析,确认细长蚁属T. nigra种团蚂蚁物种具有细菌袋的结构,该结构位于成年蚂蚁中后肠交界处,与马氏管相连,内部充满大量杆状细菌。该结构在幼虫期并不存在,而是在蛹期开始形成,至成虫阶段才被共生菌定殖(图1)。这种“发育与定殖分离”的模式,表明细菌袋的形成不依赖于细菌信号,是宿主自主发育形成的共生器官。

图1 细长蚁属T. nigra种团蚂蚁肠道和细菌袋在不同发育阶段的解剖结构

共生菌Tokpelaia具有氮回收与氨基酸合成的代谢潜能

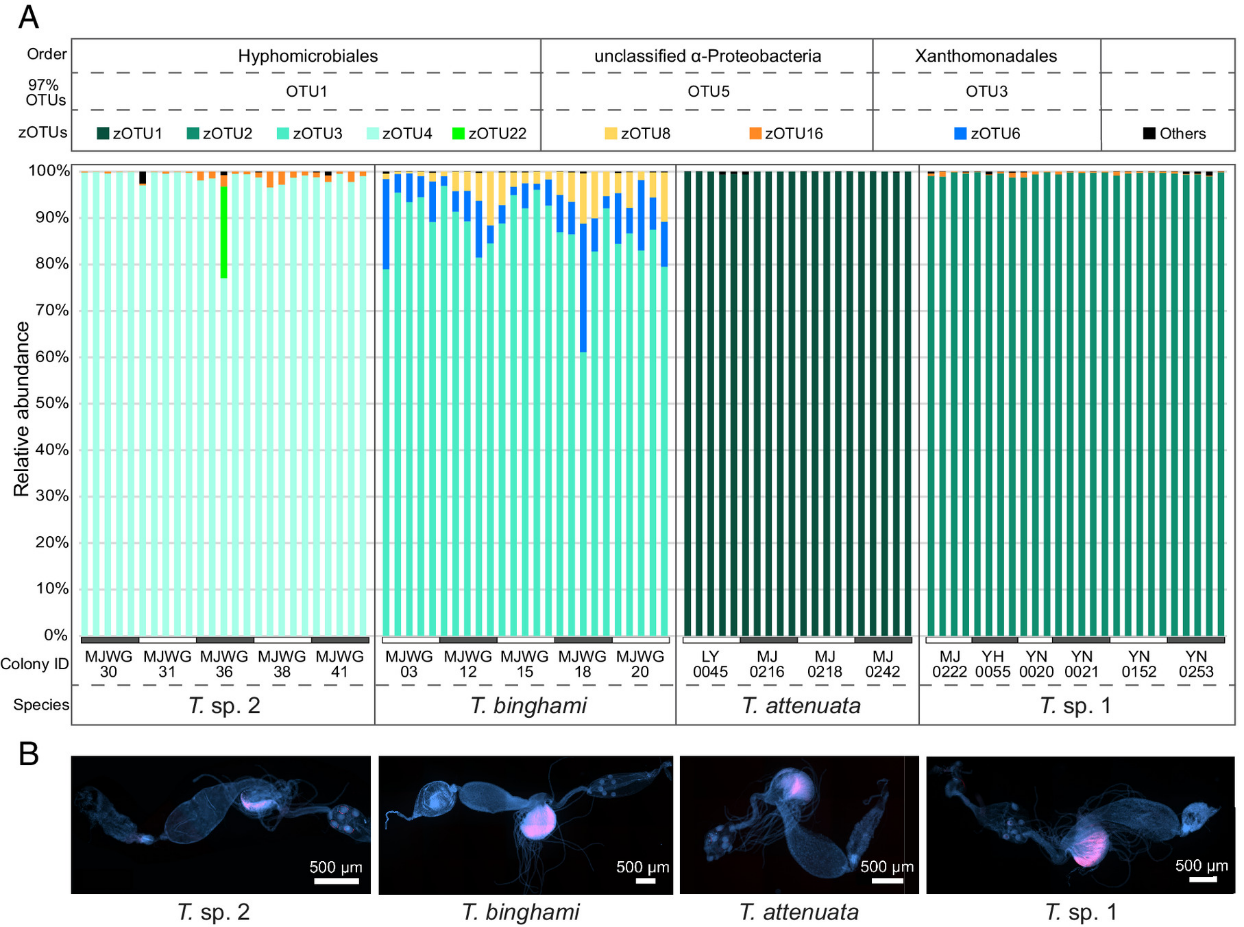

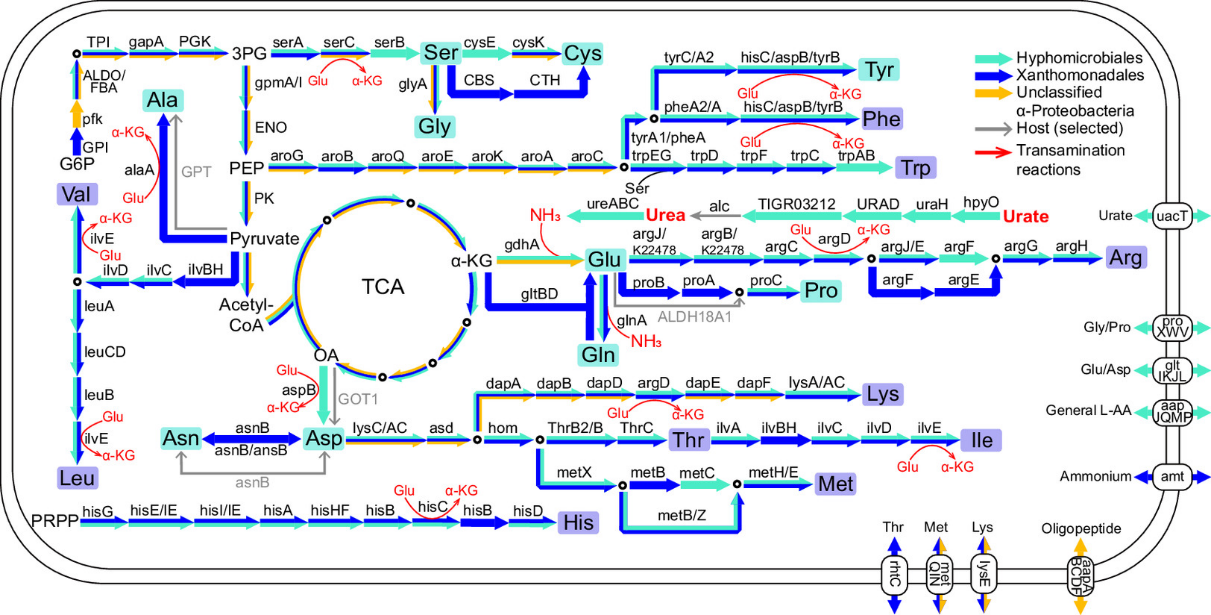

利用16S rRNA扩增子测序与宏基因组分析,研究团队发现在四种T. nigra种团蚂蚁的细菌袋中,均以Hyphomicrobiales目Tokpelaia属细菌为绝对优势菌群(图2)。系统发育基因组学进一步表明,该类共生菌与蚂蚁宿主形成长期、保守的共生关系,属于同一新物种——Candidatus Tokpelaia tetraponerae的不同菌株。基因组功能注释显示,Tokpelaia保留了完整的氮回收通路,它们将含氮废物中的氮源回收并转化为多种必需与非必需氨基酸(图3)。

图2 四种 T. nigra 种团工蚁体内共生菌组成和定殖位置

图3 T. nigra种团蚂蚁共生细菌Tokpelaia具有氮循环和氨基酸合成的代谢通路

共生菌是蚁群的“营养中心”

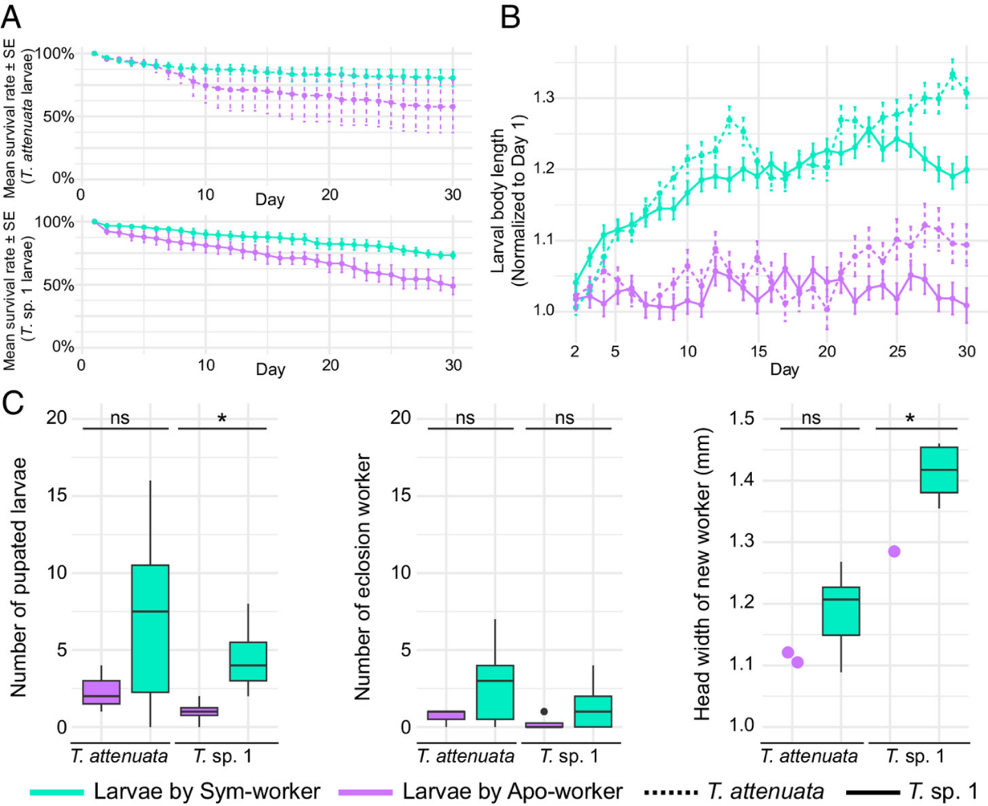

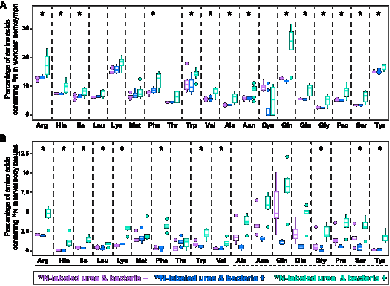

研究团队发现,与正常蚁群相比,去除工蚁体内的共生细菌后,蚁群中幼虫生长显著减缓、死亡率升高,发育成工蚁后的体型也明显变小(图4)。这表明,共生细菌的代谢产物不仅滋养工蚁自身,更对幼虫的生长发育和整个蚁群的健康至关重要。进一步的稳定同位素示踪实验(饲喂¹⁵N-标记尿素)证实,正常工蚁的血淋巴及所照料幼虫体内,多种氨基酸出现显著的¹⁵N标记,而无菌工蚁组则无此现象,这为细菌驱动蚁群内部氮元素的回收和转化提供了直接证据。

图4 去除共生细菌后蚁群整体健康受到严重的负面影响

图5 去除共生细菌显著降低取食¹⁵N-标记尿素的工蚁与幼虫体内¹⁵N-标记氨基酸的比例

从个体共生到群体共生的范式突破

本研究首次在蚂蚁中揭示了一个仅存在于成年工蚁的共生器官如何通过氮循环与氨基酸合成,实现群体层面的营养整合。这不仅解释了细长蚁在低氮饮食环境中的生态成功,也挑战了传统“个体中心”的共生理论,展示了社会性昆虫如何通过特化的共生器官,将微生物代谢纳入群体营养策略,为我们理解昆虫与微生物协同进化提供了新的范式。

北京师范大学博士研究生马明洁为论文第一作者,胡仪教授为通讯作者,波兰雅盖隆大学大学Piotr Łukasik教授、北京师范大学张大勇教授、朱璧如高级工程师、动物研究所吕赫喆研究员、北京师范大学硕士研究生李强、博士研究生吴凡为共同作者。该研究获得国家自然科学基金(32370448)、中央高校基本科研业务费专项资金(2243200009)和“111”高校学科创新引智计划项目(B13008)的支持。

原文信息:

M. Ma, Q. Li, F. Wu, B. Zhu, H. Lu, D. Zhang, P. Łukasik, & Y. Hu, Symbiotic solutions for colony nutrition: Conserved nitrogen recycling within the bacterial pouch of Tetraponera ants, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122 (44) e2514882122, https://doi.org/10.1073/pnas.2514882122 (2025).